Le LATICCE vous convie à une rencontre sur le thème de ...

Découvrabilité et souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique

Mardi le 5 mars 2024 | de 14h à 17h (accueil dès 13h)

Salle des boiseries de l’UQAM (Pavillon Judith-Jasmin, J-2805 - Les boiseries sont situées exactement sous le clocher de l’ancienne Église-de-Saint-Jacques)

Une captation aura lieu pour visionnement en différé

ATTENTION : Notez que l’heure du début de notre activité a été reportée de 60 minutes et les présentations inversées afin de permettre, pour qui le souhaite, d’assister à cet événement du Centre de la francophonie des Amériques : https://francophoniedesameriques.com/vos-services/projets/panel-decouvrabilite | https://us06web.zoom.us/j/89892284611

Ordre du jour du 5 mars

- La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique : rapport du Comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels (Beaudoin-Duhaime-Guèvremont-Taillon) (présidence Michèle Rioux) (14h00-15h10)

- Présentation du rapport BDGT par M. Clément Duhaime 15 min

- Conversation autour des recommandations du rapport.

Invités : Catalina Briceno (UQAM), Simon Claus (ADISQ), Jérôme Payette (CDEC et APEM) et Pierre Trudel (Université de Montréal) (40 min + questions - 15 min).

- Présentation des travaux du LATICCE, en lien avec le rapport (présidence Destiny Tchéhouali) (15h30-16h30)

- Les revenus des artistes et le traitement des données - Guy-Philippe Wells (15 min)

- Projet OuiTogether - Brice-Armel Simeu (15 min)

- Percer la chambre d’écho de la recommandation - Mission France-Québec sur la découvrabilité - Jean-Robert Bisaillon (15 min)

- Échanges

- Verre de l’amitié

(1) Télécharger le rapport du comité conseil : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/rapport/RA-comite-expert-decouvrabilite-contenus-culturels.pdf

Les revenus des artistes de la musique et le numérique au Québec (Guy-Philippe Wells)

Ce projet de recherche vise à étudier l’impact des transformations numériques sur les revenus des artistes québécois de la musique au cours des vingt-cinq dernières années. Les transformations numériques sont souvent étudiées sous l’angle de leur impact économique sur les grands acteurs industriels que sont les maisons de disques, les maisons d’édition, les commerces de détail ou les pratiques des amateurs de musique et sur les aspects techniques de la découvrabilité des œuvres sur les PNEL. Un aspect qui est moins étudié est celui de l’impact des transformations numériques sur les revenus des créateurs. Pour réaliser ce projet de recherche, nous avons établi un partenariat avec les principales associations professionnelles qui représentent les artistes de la musique, soit l’Union des artistes (UDA), la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) et la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ). Nous avons conçu une enquête en ligne qui a été distribuée auprès de leurs membres de juillet 2022 à janvier 2023. Cette recherche a été financée par ces partenaires en collaboration avec MITACS.

Utilisation des données par les maisons de disques (Guy-Philippe Wells)

Le discours sur la transformation numérique présente souvent l’avantage que confère la possibilité de recueillir et d’analyser les données sur les choix et comportements des amateurs de musique sur les plateformes numériques d’écoute en ligne (PNEL) comme étant un de ses principaux bénéfices pour les industries culturelles. L’objectif de notre projet de recherche est de vérifier si cette affirmation est exacte dans le contexte de la francophonie canadienne. Nous cherchons à répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les données auxquelles les maisons de disques ont accès?

- Est-ce que les maisons de disques jugent utile d’analyser les données disponibles?

- Est-ce que les maisons de disques ont les ressources pour analyser les données disponibles?

- Quelles peuvent être les mesures prises pour améliorer l’utilisation des données par les maisons de disques et favoriser une meilleure compréhension du marché, des préférences des amateurs de musique et ainsi favoriser la découvrabilité des œuvres canadiennes exprimant les réalités du monde francophone et favorisant l’expression de la diversité culturelle.

L’objectif de notre projet de recherche est de comprendre comment les maisons de disques utilisent les données et d’étudier quelles pourraient être les avenues de solution pour rétablir le lien entre les amateurs de musique et les maisons de disques qui existait avant la transformation numérique. Ce lien est évidemment appelé à prendre de nouvelles formes dans le nouvel environnement de distribution et de commercialisation de la musique.

OuiTogether (Brice Armel Simeu Tagno)

OuiTogether est une plateforme de découvrabilité culturelle numérique basée sur le modèle PVRC (Présence-visibilité-recommandation-consommation). Elle est développée au sein du LATICCE par Brice Armel Simeu dans le cadre de ses recherches en maîtrise puis au doctorat sur les leviers d’activation de la découvrabilité. Il explore à travers cet outil technologique l’application de la théorie des nudges ou du “coup de pouce” issue de l’économie comportementale, pour penser les instruments politiques et technologiques d’activation de la découvrabilité. La plateforme est conçue en partant de l’hypothèse que l’organisation de l’environnement de choix des utilisateurs des plateformes numériques à un impact significatif sur la découvrabilité et l’accès à la diversité des contenus culturels. OuiTogether se présente comme une architecture de choix qui utilise un système de recommandation algorithmique privilégiant la visibilité de contenus culturels locaux afin d’inciter l’utilisateur à leur consommation. C’est un outil numérique incitatif qui, à l'aide de l’intelligence artificielle et un système intelligent de géolocalisation accroît la découvrabilité des œuvres, artistes et évènements culturels ainsi que la diversité des expressions culturelles présents dans nos territoires.

Percer la chambre d’écho de la recommandation pour stimuler la découvrabilité et l’exportation des enregistrements sonores : analyse de la relation entre les métadonnées d’enrichissement et l’écoute globalisée en streaming - Mission France-Québec sur la découvrabilité et MITACS (Jean-Robert Bisaillon)

Que savons-nous vraiment de la découvrabilité ? De quelle façon les amateurs de musique découvrent-ils de nouveaux artistes et utilisent-ils les requêtes vocales pour y parvenir ? Que savons-nous vraiment des chambres d’écho ? Qu’est-ce qu’une métadonnée enrichie ? Comment stimuler et mesurer la découvrabilité sur les plateformes de streaming ?

Face aux changements qui affectent l'industrie de l’enregistrement sonore se posent de nombreuses questions afin de renouer avec une économie durable.

Publié en 2020, le rapport de Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones offre des pistes et a permis de lancer des travaux de recherche dont ceux du LATICCE (Université du Québec à Montréal) qui réunissent à nos côtés InTempo Musique et MétaMusique du Québec et les organisations françaises La Félin, Musicovery et le LabEX-ICCA de l'université Paris 13.

Au premier trimestre de 2024, nous lançons de nouveaux travaux de recherche-action, en collaboration avec le programme MITACS, qui impliquent des maisons de disques indépendantes, notamment l’Agence Danielle Lefebvre, Baco Music, Born Bad Records, Elixir Musique, InFiné Music, InTempo, NoMadMusic, Pasa Musik et Z Production.

Nous allons nous pencher sur le rôle des données descriptives enrichies que sont les influences artistiques, les identifiants des œuvres et des pistes, la langue d’expression et les humeurs (moods). Nous étudierons le potentiel du recours aux bases de données des communs numériques comme Wikidata et MusicBrainz.

Parallèlement, nos partenaires de recherche travaillent à documenter les définitions et concepts associés à la découvrabilité, l’évolution de la régulation, le comportement des abonnés et les outils statistiques à disposition des maisons de disques dans un environnement dominé par l’écoute musicale sur les plateformes numériques d’écoute en ligne (PNEL).

Percer la chambre d'écho | Résultats préliminaires - Mars 2024

Crédit pour l'œuvre illustrant l'affiche : Coexistence, Herman Kolgen (2019)

Le 10 mars 2023, le conseil scientifique du LATICCE se réunit pour discuter ses projets en cours.

Le premier projet de recherche vise à mesurer l’impact économique des plateformes d’écoute en ligne sur les revenus des auteurs et des compositeurs québécois. Nous estimons qu’il est nécessaire d’étudier les impacts de la transformation numérique d’un point de vue local pour vérifier si les dynamiques mondiales s’y reproduisent ou si on y observe plutôt des dynamiques contradictoires ou divergentes. Nous menons depuis septembre une première étape de la recherche qui consiste en une enquête en ligne auprès des artistes de la musique québécoise. Cette enquête présente dix-huit questions qui visent à brosser le portrait de l’impact des transformations numériques sur les revenus des artistes de la musique québécoise. Plus de 150 artistes qui ont jusqu’à maintenant participé à cette enquête.

Le second projet de recherche, soutenu par MITACS et la Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, s’associe à InTempo Musique (Québec), le LabEx-ICCA, La FÉLIN et Musicovery B2B (France), il étudie les bulles de filtrage de la recommandation musicale constatée sur les plateformes de streaming.

Le 24 février dernier le LATICCE organisait une journée-conférence visant à faire état de ses recherches sur la découvrabilité des contenus culturels en ligne pour la période 2017-2020.

Constater dès sa fondation l'existence de difficultés importantes reliées à la découvrabilité des contenus culturels en ligne, le mandat du laboratoire est donc articulé autour de l'objectif d'identifier ces mêmes barrières à la découvrabilité et de mettre de l'avant des solutions industrielles et politiques pouvant permettre, à terme, de les éliminer.

Pour accéder aux diapositives et notes de présentation, consulter les liens suivants:

- Michèle Rioux (Bilan découvrabilité numérique, 2017-2020)

- Joanie Grenier (La découvrabilité du livre au Québec)

- Martin Têtu (Secteur de l'audiovisuel, 2018-2019)

- Jérôme Pacouret (Découvrabilité et droit d'auteur canadien)

- Jean-Robert Bisaillon (Secteur de la musique, 2017-2020)

L'ouvrage Spotify Teardown,1 paru en mars 2019 aux éditions MIT Press, se penche sur les travaux de recherche qui ont pour but de cerner les modèles et pratiques des plateformes d'écoute musicale en ligne – en l'occurrence Spotify – et présente divers cas types utilisant des approches de collecte et d'observation qui doivent composer avec des contraintes légales d'utilisation et de techniques dépassant souvent les limites fixées par ces mêmes services. En voici un bref résumé.

Ne travailler qu'avec l'accord des grandes corporations ne permet pas d'être critique à leur égard

Le livre évoque l'utilisation de techniques de moissonnage, non prévues par les API des services (le Web Scrapping) ou l'utilisation de faux comptes d'utilisateurs. Il souligne notamment la nécessité de se livrer à de telles recherches enfreignant les cadres prévus.

… violating terms of service is not only ethically possible, but might even be ethically required in some circumstances... If we only work with permission of Large Corporation, can we ever be critical of Large Corporation? (p. 188)

Sa lecture est importante pour appréhender nombres de caractéristiques des plateformes mondialisées qui dominent les marchés et constituent de nouveaux monopoles.

De plus, l'ouvrage évoque le fait que Spotify n'avait, au départ et encore aujourd'hui, que peu à voir avec l'industrie musicale, que ses fondateurs n'avaient pas d'intérêt ou de connaissances spécifiques de ce secteur. Contrairement aux perceptions, l'objectif de Spotify ne serait pas tant d'offrir une solution aux divers maux de l'industrie musicale, que de valider de nouveaux modèles de dissémination massive et rapide de fichiers numériques et d'exploitation de données d'usage, ainsi que de ventes publicitaires.

Le LATICCE, laboratoire auquel je suis associé, se livre actuellement à des tests analogues à ceux effectués par l'équipe de Spotify Teardown. Jusqu'ici, nos constats ont tendance à confirmer certaines qualités indéniables de ce service. Par ailleurs, la portée culturelle et sociale des enjeux et le nombre de paramètres à prendre en considération pour mieux comprendre leurs effets sur la mutation des habitudes de fréquentation de la culture, militent pour que les chercheurs puissent se livrer à des expériences indépendantes. Or, Spotify Teardown lève notamment le voile sur les tentatives de muselage des recherches par l'entreprise suédoise.

Spotify then moved on to contact the Swedish Research Council directly to suggest cutting the funding for the project. (p. 17)

L'ouvrage présente une série d'interventions s'appliquant à décrire l'univers de Spotify et ses composantes : l'historique et l'évolution du modèle (The Swedish Unicorn), l'ingestion des contenus musicaux et l'importance des métadonnées (Record Label Setup), les méthodologies d'observation mises en place par l'équipe de recherche (How we Tracked Streams), l'observation des logiques de création des listes d'écoute et les failles de la recommandation (Too Much Data), les problèmes engendrés par le gratuit et l'écoute illimitée (Introducing Songblocker) et enfin, une conclusion qui se penche sur la vision de développement futur de la plateforme (Work at Spotify!).

Le profilage comportemental

Les faits saillants évoquent les problèmes éthiques, la qualité de la recommandation liée au profilage comportemental, la prise en compte de l'historique d'écoute et les prétentions encore peu avérées du service à ce chapitre.

This is also called behavioral profiling in social pyschology (…) Such profiling activities seem to be in direct violation of upcoming EU regulation. (Article 22 de la General Data Protection regulation) (p. 190)

Il souligne la fragilité d'un modèle qui repose sur l'exploitation d'actifs sur lesquels le service ne détient pas le contrôle, soit les catalogues musicaux tiers existants. De surcroit, puisque les répertoires musicaux se concentrent majoritairement sur ceux de trois multinationales, non seulement le service est-il dépendant, mais il dépend de peu d'acteurs.

Spotify's business model... still appears - highly skewed toward major stars and record labels, … (p. 3)

Des playlists créées par les multinationales

On y apprend que les listes d'écoute, ou playlists, qui constituent le socle du service, sont dans une importante proportion créées par des services tiers qui appartiennent aux majors : Filtr pour Sony, Topsify pour Warner et Digster pour Universal (p. 5).

Les services d'écoute en continu sont des boîtes noires (blackboxes) qui s'affirment souvent selon des logiques de Winner Takes All (un seul service s'impose pour chaque type de demande), qui posent des risques pour la mise en valeur d'une diversité de l'offre, malgré l'inventaire exhaustif auxquels les services musicaux prétendent donner un accès libre, soit plus de 30 millions d'enregistrements.

La question qui se pose à terme est surtout de savoir si Spotify est davantage une plateforme culturelle ou une entreprise médiatique publicitaire. Si la seconde hypothèse l'emportait, il faudrait s'inquiéter de la réelle qualité des recommandations proposées par le service. Or, il est extrêmement difficile de percer de telles boîtes noires et le pouvoir des grandes plateformes repose en majeure partie sur le mythe qu'il est impossible d'ouvrir un débat public sur leurs pratiques. Que ce soit pour protéger nos données personnelles ou un modèle d'affaire soi-disant innovant, les grandes plateformes se livrent à des pratiques hermétiques.

Forcer la boîte noire par des techniques de recherche immersives

Les chercheurs regroupés autour du laboratoire en « Digital Humanities », HUMlab de l'Université Umea, ont opté pour une approche de recherche plus pragmatique que l'observation, en choisissant l'immersion, en tentant de pénétrer la boîte noire. Ils ont créé une « fausse » maison de disques et de faux contenus et ont investi la plateforme tel que le ferait un artiste ou un label. Ils insistent sur l'importance pour les chercheurs en sciences humaines s'intéressant aux technologies de mieux maîtriser la conception logicielle et le design des appareils et interfaces. La recherche qui porte sur les plateformes implique une triangulation de trois paramètres, soit l'expérience usager, l'informatique et l'économie.

Approches qualitatives ou quantitatives?

Un des tests déterminants a consisté à utiliser de 17 à 96 robots ou persona, afin de mesurer la qualité des recommandations découlant de deux paramètres requis pour s'inscrire sur le service, soit l'âge et le sexe des abonnés. L'utilisation de méthodes de visualisation des données massives a permis de constater que, si le sexe des abonnés avait un certain impact sur les titres proposés, cela n’était le cas que sur les listes éditoriales et thématiques établies selon les marchés territoriaux, mais pas de façon granulaire dans les recommandations fondées sur le profilage comportemental en fonction du sexe (Discover Weekly) : « There were simply no Discover recommendations in the huge database. » (p.143). Une approche strictement qualitative et manuelle n'aurait pas permis d'effectuer pareil constat. En revanche, le fait de ne pouvoir circonscrire de variations dans les recommandations selon le sexe des abonnés est traité par l'équipe comme un possible échec de leurs méthodologies et renvoit à la complexité d'établir un protocole d'observation adéquat pour appréhender la qualité des algorithmes d'une plateforme sans cesse en mouvement. Il faudra en vertu de telles conclusions ajuster les approches constamment et poursuivre les efforts d'analyse.

« We want to remind ourselves and others of the need for reflexivity throughout the research process » (p.147)

Si la présente synthèse offre une vue bien partielle de l'étude Spotify Teardown, elle veut surtout souligner l'importance de mettre en place des travaux soutenus d'observation indépendante sur le fonctionnement de telles plateformes, qui agissent de façon irrémédiable sur nos habitudes de consommation culturelle.

1Eriksson, M., Fleischer, R., Johansson, A., Snickars, P. & Vonderau, P. Spotify teardown : inside the black box of streaming music. (MIT Press, 2019). at https://mitpress.mit.edu/books/spotify-teardown#.XHLQHCWzFk8.mendeley

10 mars, JEU

Auteur : JEAN-ROBERT BISAILLON

Pour que la culture puisse exister dans les réseaux télématiques, il a fallu la numériser, ou la dématérialiser. Mais dès que l’on sépare un contenu de son support, les informations qui le décrivent disparaissent. La matérialité d’une œuvre est-elle fondamentale pour assurer son existence ?

Quand une photo, le texte d’une pièce de théâtre, un enregistrement sonore, est transmis d’un émetteur ou une émettrice à un récepteur ou une réceptrice, il faut l’accompagner d’une description qui permette de savoir ce à quoi le ou la destinataire doit s’attendre. À quoi bon posséder la photo d’une femme anonyme, s’il n’est pas indiqué à l’endos qu’il s’agit de votre grand-mère lorsqu’elle avait 25 ans en 1950 ? Autrement, ce visage n’aurait pas de signification particulière pour vous.

Certains technosceptiques n’ont pas encore compris que le principal vecteur de savoir est désormais internet, avec ses technologies de numérisation, de circulation et d’accès aux contenus. Ils vont jusqu’à se demander en quoi il peut être intéressant de connaître qui a écrit un livre ou interprété une pièce musicale puisque, après tout, ce qui est important, c’est de le lire ou de l’écouter.

Mais pour le consommateur ou la consommatrice, la documentation liée à une œuvre est néanmoins ce qui guide ses recherches en ligne : quelle est la pièce qui raconte l’histoire d’un lion, d’un épouvantail et d’une fillette ? La réponse est désormais : https://www.theatreonline.com/Spectacle/Le-voyage-au-pays-d-Oz/12008.

Assurer la découvrabilité

Pour l’ensemble des contributeurs et des contributrices à une œuvre d’art, à sa prestation scénique, à ses diverses captations vidéo légales ou illégales circulant sur les réseaux, la documentation est devenue cruciale pour permettre ce que l’on nomme la découvrabilité ; elle est tout aussi cruciale dans l’attribution de l’œuvre et dans le paiement des droits aux créateurs et aux créatrices.

Découvrabilité est le terme de l’heure. Il évoque cette capacité pour un contenu numérisé d’être repéré ou recommandé dans le contexte d’hyper-offre qui caractérise internet.

... Pour en lire davantage: http://revuejeu.org/2019/03/10/les-identifiants-dartistes-en-ligne/

Board Bullseye – Crédit photo : Christian Gidlöf (Domaine public)

1 JANVIER 2019, MÉDIUMSAIGNANT

AUTEUR : JEAN-ROBERT BISAILLON

Jean-Robert Bisaillon est un ancien French B, co-directeur du LATICCE (CEIM-UQAM), fondateur de Iconoclaste musique et metaD, entreprises de technologie de l'information et des communications au service des filières musicale et de la culture.

| ►Créer/Produire ►Indexer/Déclarer ►Distribuer ►CONSOMMER►Mesurer ►Répartir |

Jean-Robert Bisaillon 20190101 – En 2019, le Ministère de la culture du Québec consentira de nouveaux efforts et budgets à mesurer la visibilité et stimuler le rayonnement des œuvres québécoises sur Internet. Il est possible de consulter le cadre de référence de ces mesures sur le site du Plan culturel numérique du Québec http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/pole-visibilite-et-rayonnement/

Faire cela est important, mais aussi très complexe. Nos décideurs publics en comprennent-ils toute la portée? Assumons que oui. Enfin.

En 2016, j’avais publié un article qui évoquait 6 Raisons d’état qui justifiaient d’indexer un enregistrement sonore avec des métadonnées http://metad.media/fr/6-raisons-detat-dindexer-les-metadonnees-dun-enregistrement-sonore

En ce jour de lancement de médiumsaignant, j’ai décidé de revoir ces 6 motifs pour les porter à 10 et pour en faire ma résolution de 2019. Un tel chantier reflète on ne peut mieux l’importance de travailler collectivement, premier élément de la ligne éditoriale de médiumsaignant.media

Les 10 raisons d’état sont les suivantes :

- Attribuer les crédits aux artistes, ayants droits et contributeurs

- Lier artistes, ayants droits et contributeurs à des identifiants uniques

- Inclure un code géographique ou territorial

- Adopter les standards mondiaux DDEX

- Siéger sur les tables trans-nationales de définition des normes

- Tracer avec précision les usages des contenus

- Arrimer avec robustesse les fichiers binaires audio ou vidéo avec leurs métadonnées

- Développer un référentiel commun et exposer les œuvres et leur documentation sur les réseaux ouverts et liés

- Améliorer et mesurer la visibilité, le rayonnement, la découvrabilité des contenus

- Surveiller le respect de seuils en matière d’offre minimale

|

Photo: Getty/Images

Par Claude Gauvreau - 1 Novembre 2018

Actualités UQAM - https://www.actualites.uqam.ca/2018/gouverner-internet-autrement

Destiny Tchéhouali prône une gouvernance multipartite du Web pour favoriser la diversité culturelle et linguistique.

Le milieu culturel au Québec se réjouit du maintien de la clause d'exception culturelle (incluant les contenus numériques) dans le nouvel Accord États-Unis-Canada-Mexique (AEUMC). Toutefois, des craintes ont été exprimées quant à la présence d'une clause de représailles rattachée à l'exception culturelle. En vertu de cette clause, les États-Unis pourraient exiger des compensations financières si le Canada prenait des mesures protectionnistes pour préserver ses industries culturelles. Ces craintes sont-elles fondées? Certains estiment que non parce que la clause de représailles, déjà inscrite dans l'ancien Accord de libre échange nord-américain (ALÉNA), n'a jamais été appliquée.

«La vigilance s'impose, soutient le professeur du Département de communication sociale et publique Destiny Tchéhouali. On ne doit pas oublier que l'ALÉNA a été conclu avant l'expansion d'Internet et du commerce électronique, avant la révolution numérique. La question est de savoir quelle sera la stratégie canadienne relativement au numérique, au moment où un comité doit examiner la législation fédérale en matière de radiodiffusion et de télécommunications.»

Membre de la Chaire UNESCO en communications et technologies pour le développement et du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM), Destiny Tchéhouali a signé un chapitre consacré à la gouvernance d'Internet et au développement de la diversité culturelle et linguistique dans le Rapport 2018 sur l'état de la francophonie numérique. Publié par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce rapport a été coordonné par l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications (Idest) et la Chaire UNESCO sur les pratiques émergentes en technologies et communication pour le développement de l'Université Bordeaux Montaigne. Il contient des avis d'experts et met l'accent sur des exemples de bonnes pratiques dont les pays francophones peuvent s'inspirer.

«Il s'agit d'un outil de travail visant à nourrir la réflexion et à éclairer les prises de décision des dirigeants des États membres de l'OIF, lesquels sont confrontés à des défis économiques et culturels associés au nouvel environnement numérique», précise le professeur.

Pour une gouvernance multipartite

Dans un contexte où il n'existe pas d'autorité supranationale pour gouverner Internet, «il est nécessaire de tenir compte du rôle de tous les acteurs pour appliquer un modèle de gouvernance multipartite inspiré d'une approche décentralisée et ouverte, s'appuyant sur l'architecture même du Web», soutient Destiny Tchéhouali. Ce type de gouvernance, défendu par l'OIF afin de prendre en compte les intérêts publics, en particulier ceux des pays en développement, appelle à une forme de responsabilité partagée entre, notamment, les gouvernements, les organisations internationales, les chercheurs/ingénieurs, les industriels, les opérateurs d'infrastructures et de réseaux et les fournisseurs de contenus.

«La question ne doit pas être abordée en termes de qui contrôle ou qui gouverne Internet, mais plutôt en termes de comment gouverner Internet afin qu'il demeure ouvert, libre, neutre et accessible au plus grand nombre, tout en en favorisant la diversité des expressions culturelles et linguistiques, indique le chercheur. Le modèle de gouvernance multipartite devrait être inscrit dans les cadres réglementaires et législatifs des États en matière de culture.»

Faible présence du Québec sur Netflix

À peine une dizaine de productions québécoises – films et séries télé – sont actuellement disponibles pour les Canadiens abonnés à Netflix, révèle une étude du Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l’ère du commerce électronique (LATTICE). Rattaché au CEIM et codirigé par la professeure du Département de science politique Michèle Rioux, le LATICCE cherche à mesurer la présence et la visibilité des productions culturelles québécoises sur les plateformes numériques.

Entre le 13 août et le 12 octobre 2018, les chercheurs du LATTICE ont vérifié chaque jour quelles œuvres québécoises étaient disponibles sur Netflix. L'offre est demeurée la même du début à la fin de cette période. La semaine dernière, l'offre Netflix au Canada comprenait au total environ 4 000 films et plus de 1 500 séries.

Privatisation du Web

La mondialisation a favorisé l'émergence d'acteurs non-étatiques transnationaux, qui cherchent à imposer leurs propres règles, inspirées par des intérêts commerciaux, au détriment des règles incluses dans les politiques, réglementations et législations nationales. «On assiste à une privatisation du Web, laquelle s'incarne dans une sorte d'oligopole constitué des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), affirme Destiny Tchéhouali. L'abondance des contenus culturels offerts sur leurs plateformes numériques ne garantit pas une plus grande diversité de l'offre. Les tendances récentes révèlent plutôt une concentration et une homogénéisation de l'offre culturelle.»

Selon le professeur, ce sont ces entreprises qui décident quels produits culturels nous consommons. «Au moyen de leurs algorithmes, elles parviennent à capter notre attention en exploitant nos données d'utilisateurs, nos goûts et nos préférences. Elles rendent aussi certains contenus plus visibles que d'autres grâce à des techniques de sélection, de hiérarchisation et de recommandation. Résultat? Les œuvres audiovisuelles et musicales francophones sont noyées dans un océan de produits majoritairement anglophones.»

Les pays francophones doivent réviser ou renforcer leur cadre législatif et réglementaire pour préserver leur souveraineté numérique, poursuit Destiny Tchéhouali. «L'Europe offre un exemple intéressant de ce qui peut être fait sur le plan réglementaire, note-t-il. Le Parlement européen a haussé le ton envers les GAFA et tente d'imposer un quota minimum de 30 % d'œuvres européennes dans les catalogues des plateformes de vidéo sur demande, comme celui de Netflix. Appuyé par la France, le Canada a même proposé l'idée d'une plateforme qui rassemblerait des productions francophones.»

La France à l’UQAM

Destiny Tchéhouali participera, le 20 novembre, à une table ronde sur la découvrabilité des produits culturels québécois et français à l’ère du numérique, organisée par le LATTICE. La table ronde s'inscrit dans le cadre de l'événement «La France à l'UQAM», qui se déroulera du 20 au 22 novembre. Cette initiative du rectorat de l’UQAM menée en collaboration avec le Consulat général de France vise à renforcer les échanges et à favoriser l’émergence de nouveaux partenariats. Plusieurs activités seront proposées aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.

Le professeur participera également aux deuxième et troisième volets du colloque international Le Contenu culturel à l'ère du numérique, qui auront lieu à l'UQAM en décembre 2018 et en avril 2019. Cet événement est le fruit d'un partenariat entre le CEIM et le Center for International Relations Studies de l'Université de Liège, en Belgique.

Enfin, en tant que membre expert du comité d'orientation des dynamiques culturelles et linguistiques de l'OIF et directeur de l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON), Destiny Tchéhouali a été invité à participer au 13e Forum mondial sur la gouvernance d'Internet, qui se tiendra au siège de l'UNESCO à Paris, du 12 au 14 novembre prochains.

Fractures numériques

Tout en soulignant les progrès accomplis dans les pays en développement sur le plan du déploiement des infrastructures et du développement des applications numériques, le rapport 2018 de l'OIF rappelle la persistance de nombreuses inégalités entre les pays francophones et à travers le monde. Ainsi, 60 % de la population mondiale n'a toujours pas accès à Internet, en particulier les femmes et les habitants des régions rurales.

«En Afrique, par exemple, la proportion de femmes utilisant Internet est inférieure de 25 % à celle des hommes, souligne le professeur. On constate également que les jeunes sont plus susceptibles d'être connectés que leurs aînés et que l'accessibilité numérique représente un enjeu crucial pour les personnes atteintes d'un handicap.» Les causes des inégalités sont techniques (manque d'infrastructure réseau ou régions inaccessibles), économiques (faiblesse du pouvoir d'achat) et culturelles (analphabétisme et non-disponibilité de contenus dans certaines langues). «Le développement de la littératie numérique est particulièrement important pour contrer la fracture cognitive en matière d'appropriation et d'utilisation des outils numériques», conclut Destiny Tchéhouali.

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Martin Tétu et Sophie Dubois-Paradis - Le Devoir

31 octobre 2018

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/540274/y-a-t-il-des-films-quebecois-sur-netflix

Quel est le véritable impact de Netflix sur la diffusion des créations audiovisuelles québécoises ? La question se pose depuis l’annonce d’investissements majeurs de Netflix au Canada, à hauteur de 500 millions de dollars dans les cinq prochaines années. Elle se pose aussi en regard de la toute récente décision de l’Union européenne d’imposer un quota de 30 % d’oeuvres de l’UE dans le catalogue Netflix proposé aux Européens. De tels quotas sont-ils aussi une solution au Québec pour valoriser la création locale ou la solution serait-elle plutôt l’investissement annoncé par Netflix ? Pour y répondre, il faut jeter un oeil sur le catalogue actuel de séries et films québécois sur Netflix, une démarche qui n’avait pas encore été effectuée de façon scientifique.

Combien croyez-vous qu’il y a de séries et de films québécois offerts à l’usager canadien sur Netflix au moment où vous lisez ces lignes ? Le Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l’ère du commerce électronique (LATICCE) de l’UQAM effectue depuis un an des collectes de données sur les principales plateformes de contenus numériques en ligne pour la musique (Spotify, iTunes et Google Play), le livre (Amazon, Les Libraires et Renaud-Bray), de même que pour l’audiovisuel (Netflix, iTunes et YouTube). L’objectif est de mesurer la présence avérée de créations québécoises en ligne sur ces grandes plateformes. Nos observations nous permettent de constater que cette présence d’oeuvres québécoises varie beaucoup selon les domaines et les plateformes. Si, dans le domaine de la musique, les nouveautés québécoises sont en bonne partie accessibles en ligne (ex. sur Spotify), ce n’est pas le cas des séries et films du Québec sur la plateforme Netflix.

Entre le 13 août et le 12 octobre 2018, le LATICCE a recensé chaque jour quatre films québécois disponibles sur Netflix. Ces quatre films (Incendies, Gaz Bar Blues, Starbuck et Bon cop, bad cop) ont été les mêmes durant toute cette période de deux mois. En conséquence, il n’y a pas eu de variation dans l’offre limitée de films québécois proposés aux abonnés canadiens de la multinationale américaine. En ce qui concerne les séries télévisées, le LATICCE a recensé cinq séries (Série noire, Nouvelle adresse, Le clan, Vertige, La théorie du K.O.). Ici aussi, ces cinq séries ont été les mêmes chaque jour, l’offre n’ayant pas été bonifiée pendant cette période. En bref, on peut en conclure que l’offre québécoise sur Netflix pour les abonnés canadiens est non seulement restreinte mais aussi peu renouvelée, une offre qui n’inclut pas les nouveautés.

On pourrait croire qu’il y a un problème structurel à diffuser des séries et des films québécois en ligne. Toutefois, on retrouve sur la plateforme iTunes un nombre élevé de films québécois en téléchargement et en streaming. Même sur la plateforme payante de YouTube, de nombreux films québécois sont accessibles. En conséquence, y aurait-il un « problème Netflix » ? Ce problème serait symptomatique d’un modèle de développement qui n’inclut pas la création locale. On le constate actuellement dans la diffusion sur Netflix. On peut donc légitimement s’inquiéter en ce qui concerne les productions annoncées par Netflix au Canada, qui pourraient suivre la même tendance et ne pas inclure de créations et de créateurs locaux.

Pour ou contre un quota Netflix au Canada et au Québec ? Avant de répondre à cette question, il faudrait continuer la documentation de la réalité actuelle de la diffusion en ligne. Difficile de cerner l’impact des plateformes transnationales sur l’écosystème culturel québécois en l’absence de données d’offre et de consommation (contenus présentés et consultés, abonnés, revenus, etc.). Difficile d’autant plus de définir les mesures à mettre en place pour s’assurer de protéger et de promouvoir la culture locale. La documentation de l’environnement numérique s’avère centrale afin de baser les décisions politiques et juridiques sur une présence avérée de contenus locaux et non sur le seul discours des plateformes transnationales comme Netflix, qui porte à croire de façon erronée que la culture québécoise est déjà amplement représentée en ligne.

Pour en lire davantage, consultez l'article «Le Québec discret sur Netflix» de Guillaume Bourgault-Côté: https://www.ledevoir.com/culture/540230/le-quebec-discret-sur-netflix.

Photo: Bertrand Calmeau Radio-Canada «Série noire» est une des rares séries québécoises disponibles sur Netflix.

Guillaume Bourgault-Côté - Le Devoir

31 octobre 2018

Les productions québécoises — cinéma et télé — se font rares sur Netflix : à peine une dizaine d’oeuvres sont actuellement disponibles pour les usagers canadiens de la plateforme américaine. Une situation appelée à changer… mais qui n’est pas nécessairement négative, estime l’association qui représente les producteurs.

Si jamais le gouvernement fédéral veut imposer à Netflix un quota de contenu canadien (ce que permet le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis, et ce que l’Europe fait déjà avec un seuil de 30 %), le géant américain aux 137 millions d’abonnés aura du travail à faire : à l’heure actuelle, les abonnés établis au Canada peuvent visionner en tout et pour tout… cinq séries et cinq films produits au Québec.

Au total, l’offre Netflix pour les Canadiens était la semaine dernière de quelque 4000 films et plus de 1500 séries. C’est donc dire qu’environ 0,1 % des films présentement en ligne ont été produits au Québec. Pour les séries, la proportion est de 0,3 %.

La recension a été effectuée par des chercheurs du LATICCE — l’acronyme du Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l’ère du commerce électronique, rattaché à l’UQAM. Entre le 13 août et le 12 octobre 2018, ils ont vérifié chaque jour quelles oeuvres québécoises étaient disponibles sur la plateforme de diffusion vidéo.

Non seulement le nombre n’a-t-il pas varié durant cette période, mais l’offre est demeurée exactement la même du début à la fin de leur vigie (le cinquième film s’est ajouté dans les derniers jours, Monsieur Lazhar).

« On peut en conclure que l’offre québécoise sur Netflix pour les abonnés canadiens est non seulement restreinte, mais aussi peu renouvelée, [et] n’inclut pas les nouveautés », écrivent les auteurs de l’étude dans une lettre ouverte publiée sur nos plateformes numériques. Tous les films en ligne sont sortis avant 2011.

Lire la suite : https://www.ledevoir.com/culture/540230/le-quebec-discret-sur-netflix?fbclid=IwAR2sxnYRLWuME9Tee3_V5KQi-nzBIc8gA5pPtnmzdCPpssak2_eJcp7hrNU

Le Colloque international «Le contenu culturel à l’ère du numérique. Acteurs, normes et politiques» s'est tenu à l’Université de Liège (Belgique) le 18 octobre dernier. Fruit d'un partenariat entre le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM/UQAM) et le Center for International Relation Studies (CEFIR/ULiège), ce colloque a permis d'analyser la cohérence des politiques culturelles et numériques, dans une perspective comparative, tout en suscitant des discussions sur les logiques d'acteurs, leurs discours et stratégies, les modèles d'affaires ainsi que les nouveaux enjeux et défis de régulation des écosystèmes convergents des trois mondes que sont la culture, le commerce et le numérique (incluant le secteur des nouveaux médias et celui des télécommunications).

Plusieurs chercheurs de l'équipe du LATICCE (Michèle Rioux, Directrice du CEIM et co-directrice du LATICCE ; Destiny Tchéhouali, Professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM et Guy-Philippe Wells, Doctorant au Département de science politique de l'UQAM) ont pu présenter les travaux sur la découvrabilité et rendre compte des progrès de la recherche au LATICCE, notamment sur l'étude des impacts des plateformes numériques sur l'offre d'écoute et de visionnement en ligne de contenus culturels québécois. Les présentations de l’équipe du LATICCE ont porté sur des problématiques telles que : la mesure de la découvrabilité des produits culturels numériques locaux sur les grandes plateformes transnationales, la gouvernance d’Internet et ses implications sur la diversité des expressions culturelles en ligne, les transformations et défis de régulation de la concurrence à l’ère des plateformes numériques.

La participation de l'équipe du LATICCE à ce colloque a été rendue possible grâce au soutien financier du Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec, à travers la 10ème Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles (2017-2019).

La liste des projets, guichets de soutien, initiatives de recherche qui suit n'est pas exhaustive. Le lecteur est invité à ajouter, commenter. Notre emphase est mise sur les secteurs de l'enregistrement sonore et des arts de la scène.

- Pôle sur les données massives en culture du Partenariat du Quartier des Spectacles – MESI - https://www.quartierdesspectacles.com/fr/medias/donnees_massives_culture

- LATICCE Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l’ère du commerce électronique – FQRSC https://wiki.uqam.ca/display/CEIMLAT/Accueil+LATICCE

- Fonds stratégie numérique du Conseil des arts du Canada - https://conseildesarts.ca/financement/fonds-strategiques/fonds-strategie-numerique (31 octobre 2018) – Première cohorte de projets soutenus (2017) https://conseildesarts.ca/-/media/Files/CCA/Funding/StrategicFunds/FondsStrategieNumeriqueResultats2017.xlsx

- Stratégie numérique du Québec – MESI - https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/

- Canada créatif et Fonds Exportation Créative Canada - https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/exportations-industries-creation/strategie-exportation-creative.html

- Programme exploration/innovation du Fonds des médias du Canada - (6 novembre 2018) – FMC https://www.cmf-fmc.ca/fr-ca/programmes-et-dates-limites/programmes/programme-d%E2%80%99innovation

- Développement des marchés numériques - Musicaction – (15 octobre 2018) http://musicaction.ca/programmes/developpement-marches-numeriques-volet-1-developpement-mise-marche-initiatives-numeriques

- Rapport du CRTC sur l'avenir de la distribution de la programmation au Canada – CRTC https://crtc.gc.ca/fra/publications/s15/

- Commission Yale - Examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications – Industrie Canada et Patrimoine Canada http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/accueil

- Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (septembre 2018) - FRQSC

- http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/nouvelles/appel-a-propositions-creation-dun-observatoire-international-impacts-societaux-de-lintelligence-artificielle-numerique/

- Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle – Université de Montréal https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration

- PCNQ #120 / Réseau d’agents de développement culturel numérique - SODEC – CALQ – MCCQ http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/120-mettre-sur-pied-et-animer-un-reseau-dagents-de-developpement-culturel-numerique/

- PCNQ #117 / Soutenir les regroupements et associations pour intégrer le numérique dans leurs pratiques d’affaires – SODEC - http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/117-soutenir-les-regroupements-et-associations-pour-integrer-le-numerique-dans-leurs-pratiques-daffaires/

- PCNQ #111 / Plan d’action concernant les données sur les contenus culturels québécois - MCCQ http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/111-mettre-en-place-un-plan-daction-concernant-les-donnees-sur-les-contenus-culturels-quebecois/

- PCNQ #102 / Déployer une approche commune relative aux données numériques / Plan d'action pour la musique / Concertation sectorielle autour du projet COLLECTION Socle commun des métadonnées de la musique – SOPROQ - http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/102-deployer-une-approche-commune-relative-aux-donnees-numeriques/

- PCNQ #62 Permettre aux artistes, aux écrivains et aux organismes artistiques d’utiliser les technologies pour réaliser des activités exploratoires ou déployer des œuvres dans l’univers numérique – CALQ - http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/62-permettre-aux-artistes-aux-ecrivains-et-aux-organismes-artistiques-dutiliser-les-technologies-pour-realiser-des-activites-exploratoires-ou-deployer-des-oeuvres-dans-lunivers-nu/

- PCNQ #84 Mettre en place un programme de recherche en partenariat avec le Fonds de recherche du Québec – Société et culture afin de stimuler la recherche universitaire à propos du numérique en culture / L’objectif des recherches financées est d’améliorer les connaissances sur l’impact du numérique dans l’écosystème culturel québécois - FRQSC - http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/2017-09-19-six-projets-retenus/

- Table de concertation intersectorielle et interrégionale en littératie numérique - Printemps numérique http://www.printempsnumerique.ca/nouvelles/article/mise-sur-pied-de-la-premiere-table-de-concertation-intersectorielle-et-interregionale-en-litteratie-numerique-au-quebec/

- Québec NumériQC – Programme d'accompagnement Culture NumériQC et Cartographie des acteurs culturels et numériques au Québec http://culturenumeriqc.qcnum.com/

- CONFERENCE - Forum Xn Québec 2e Édition 5 au 7 novembre 2018 – SODEC - https://www.xnquebec.co/forum/

- CONFERENCE - Défis contemporains et futurs pour la diversité des expressions culturelles. Accès aux données, intelligence artificielle et perspectives internationales - Coalition pour la diversité des expressions culturelles – 25 octobre 14h à 20h https://cdec-cdce.org/defis-contemporains-et-futurs-pour-la-diversite-des-expressions-culturelles-acces-aux-donnees-intelligence-artificielle-et-perspectives-internationales/

(L'auteur remercie Diane Mercier pour son travail de révision)

La découvrabilité des propositions culturelles en ligne est actuellement un sujet très chaud. Plusieurs acteurs culturels et politiques affirment que la découvrabilité sera garante, ou non, dans le futur, de la diversité des expressions culturelles. Les métadonnées servant à décrire un contenu, une ressource ou un objet culturel numérisé tel une chanson, une photographie, un spectacle et l'endroit où il aura lieu, sont de genres et de couleurs très variés.1

Pour bien saisir l'enjeu que représente l'activation de la découvrabilité, un premier élément est très important : pour décrire un contenu numérisé avec l'aide de métadonnées, il faut le faire à la fois de façon à ce que les humains puissent comprendre la description de ce contenu, mais aussi que les ordinateurs puissent en faire de même, afin d’offrir ensuite des recommandations et des propositions de contenus pertinents.

Tous les secteurs de création possèdent leur vocabulaire propre. Le défi est maintenant d'affirmer ces vocabulaires et de les traduire au langage que pourront lire et comprendre les machines.

Si j'affirme que Leonard Cohen est un auteur-compositeur né à Montréal, il est pris pour acquis que tout le monde sait ce qu'est un auteur-compositeur (ce qui n'est pas toujours vrai), il est pris pour acquis que tout le monde sait que Montréal est une ville au Québec et au Canada. Or, si on ne le spécifie pas, un ordinateur pourrait bien croire que Cohen est une ville et qu'un auteur-compositeur est quelqu'un qui chante.

Ainsi, il faut que les secteurs créatifs s'entendent sur ce qu'est un auteur-compositeur et se le réaffirment entre eux pour être capables de s'entendre sur la façon de le faire comprendre aux machines.

Nous allons décortiquer l'exemple plus haut.

Leonard est un prénom.

Cohen est un nom de famille.

Un auteur écrit des textes.

Un compositeur compose de la musique.

Les textes et les musiques sont des propositions artistiques ou des ressources.

Écrire ou composer sont des métiers, des contributions artistiques.

On nait un certain jour du calendrier.

Montréal est un lieu.

Un lieu est parfois un lieu de naissance.

Il faut expliquer tout cela à une machine.

Dans l'affirmation Leonard Cohen est un auteur-compositeur né à Montréal, nos champs de métadonnées sont donc :

Prénom

Nom

Contribution (métier)

Lieu de naissance

Souvent, pour les services qui permettent d'écouter la musique de Leonard Cohen, ces quatre champs d'information, connectés avec sa liste de titres de chansons, sont considérés comme amplement suffisant pour encaisser votre abonnement. Bien souvent, le rôle spécifique et le lieu de naissance de l'artiste sont complètement superflus. Mais tout cela est appelé à changer avec le temps. Selon la logique visant à assurer la plus grande diversité culturelle possible, c'est ce que nous voulons. C'est aussi ce que veulent de plus en plus les services de contenus en ligne. Nous les croyons, car ils gagneront davantage d'argent avec des métadonnées plus riches, bien que cela soit un autre sujet d'article.

Dans le cadre du Plan d'action pour la musique et de la mesure 102 du Plan culturel numérique du Québec2, le collectif SOPROQ travaille actuellement au projet Collection afin de consulter le milieu québécois de la musique enregistrée sur l'adoption d'une base commune de champs de données jugée nécessaire pour permettre d'activer une première phase de découvrabilité. Il est donc nécessaire que : «les secteurs créatifs s'entendent sur ce qu'est un auteur-compositeur et se le réaffirment entre eux», tel qu’énoncé plus haut. Il en va de même avec plusieurs autres concepts et termes industriels.

Les champs décrits dans notre exemple pourraient donc figurer sous peu dans un socle commun de données. Lorsque le milieu sera parvenu à définir ces champs obligatoires, il sera possible de les traduire en langage machine.

Il existe plusieurs types de langage machine. De très nombreux modèles de langage machine sont dérivés de l'anglais. Ainsi, il faut songer aux implications multi-linguistiques des choix terminologiques que nous ferons. Actuellement, le langage Schema.org propose les termes tirés de l'anglais qui suivent pour décrire notre exemple.

Prénom deviendra givenName

Nom deviendra familyName

Contribution deviendra Role

Lieu de naissance deviendra birthPlace

Il faudra utiliser un standard pour décrire les lieux, par exemple les vocabulaires de Wikidata ou autres organismes « structurant » préférablement au niveau international.

Il importe donc de s'entendre sur les termes et leur sens, sur le dictionnaire que nous emploierons. Nous devrons ensuite apprendre à parler MACHINE en choisissant la syntaxe, la structure que nous voulons employer pour faire comprendre à celle-ci que Leonard Cohen est un auteur-compositeur né à Montréal.

Si nous sommes sur le point de nous entendre sur une base et un dictionnaire communs pour parler à la chaîne de valeur et aux machines qui l'activent, nous n'avons pas encore abordé les enjeux du où, quand et pourquoi. Lorsqu'un nouvel album musical paraît, où, quand et pourquoi dois-je envoyer des métadonnées? Se pourrait-il aussi que les machines interlocutrices, les destinataires de l'information ne parlent pas tous la même langue? Bien évidemment.

Ainsi, de la même façon qu'il est possible de sauvegarder un texte en .doc, en .docx, en .txt ou encore en .odt, il faudra un jour pouvoir traduire les métadonnées liées à un objet culturel numérisé en code DDEX-XML, ou JSON-LD, selon des langages structurés divers, vers des destinataires nombreux et pour répondre à des besoins variés.

Plusieurs langages non-interopérables, tels DDEX et Schema.org, ou structurés et inter-opérables de type RDF-OWL, tels DOREMUS, CIDOC-CRM, MusicBrainz-NGS, The Music Ontology (mo), Dublin Core, peuvent être utilisés pour décrire ou exprimer une information en langage machine. Il s'agira alors de citer dans le code HTTP, XML, ou JSON-LD servant à communiquer l'information, le modèle utilisé afin de faire connaître aux moteurs automatiques le sens donné aux différents champs transmis.

Dans le langage du Web sémantique associé à un contenu, une balise d'ouverture indique toujours le langage structuré auquel se conformer. Par exemple, «@context»:«http://schema.org/» indique que nous avons affaire au langage Schema.org encodé en JSON.

Reprenons notre exemple et éclatons-le en utilisant plusieurs modèles sémantiques. Il est possible de construire un modèle sémantique qui convient à un besoin spécifique en ayant recours à plusieurs langages structurés, que l'on nomme aussi ontologies. Cette nouvelle ontologie agrégée visant à résoudre une problématique spécifique est construite sur plusieurs sous-langages ou sous-ontologies pour décrire ce qu'il importe de décrire. Par exemple, des événements (Event Ontology), des œuvres (ontologie FRBR), des personnes (ontologie FOAF), etc. Tant que nous indiquons à la machine, par une balise d'ouverture, à quelle ontologie se référer, il est possible de créer des modèles aussi complexes que la situation le requiert.

Ensuite, il s'agira, pour chaque ligne d'information qu'il est pertinent de transmettre aux robots, aux machines, de construire une instance codée, que l'on nomme un TRIPLET, composée du champ (object) (ex. prénom) suivi de la valeur de ce champ (properties-subject) (ex. Leonard) ainsi que de la relation qui lie les deux (relationship-predicate) (ex. firstname, surname, name, roleName, dateCreated, startDate, etc.).

Pour exprimer les attentes de la machine, voici des sujets et des valeurs qui servent à illustrer notre exemple... Nous vous invitons à cliquer sur les liens pour mieux comprendre les logiques à l'œuvre.

Leonard est un prénom :

http://xmlns.com/foaf/spec/#term_firstName

Cohen est un nom de famille :

http://xmlns.com/foaf/spec/#term_familyName

Leonard Cohen est un auteur-compositeur, le permalien de son identifiant VIAF est : http://viaf.org/viaf/56703476 ;

et son permalien ISNI est : http://www.isni.org/isni/0000000110273481

Sa fiche wikidata est ici :

https://www.wikidata.org/wiki/Q1276

Sa présence (URI) dans Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen

Un auteur écrit des textes qui peuvent être des paroles de chanson (mais pas forcément) : http://schema.org/lyricist

Un compositeur compose de la musique :

Les textes et les musiques sont des propositions artistiques :

http://schema.org/MusicComposition

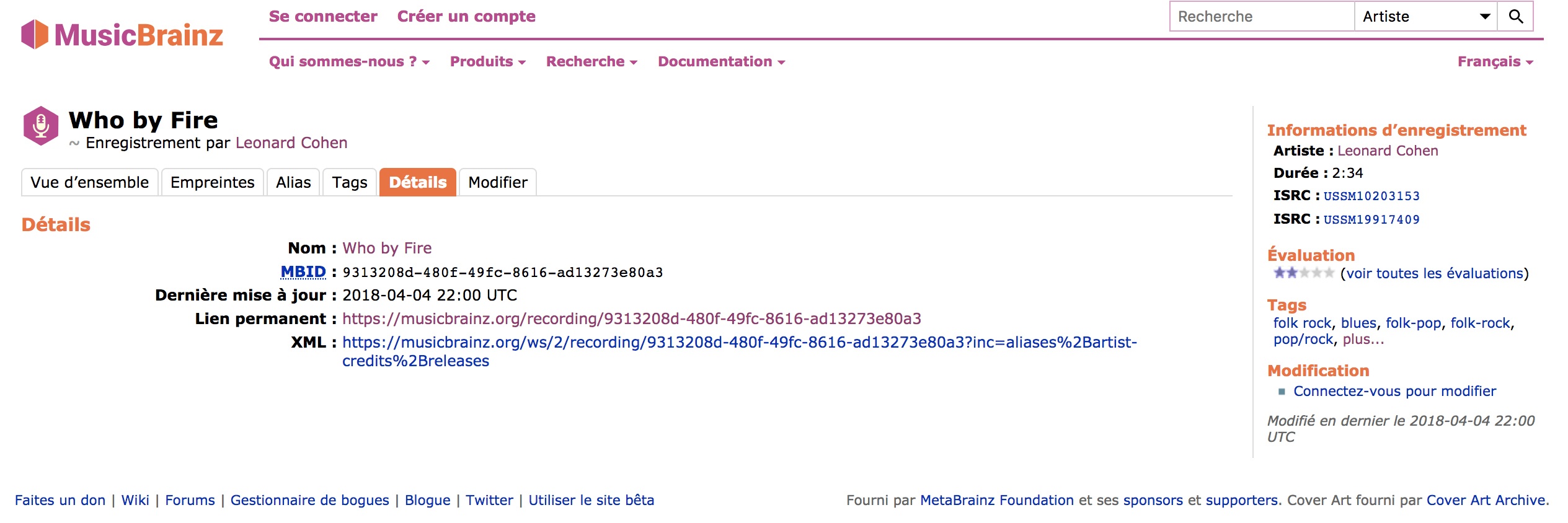

Il est possible d'identifier une œuvre ou un enregistrement grâce à un identifiant unique tiré de la base ouverte MusicBrainz, par exemple la pièce Who By Fire est une œuvre et son enregistrement connus sous les identifiants:

https://musicbrainz.org/work/57e549be-cf72-3f7b-b03c-a40e2b42431a

https://musicbrainz.org/recording/9313208d-480f-49fc-8616-ad13273e80a3

Écrire des paroles ou composer sont des contributions artistiques ou métiers :

On nait habituellement un certain jour du calendrier :

Un lieu est parfois un lieu de naissance :

http://dbpedia.org/ontology/birthPlace

Montréal est un lieu :

http://www.geonames.org/maps/google_45.509_-73.588.html

Finalement, dans une requête automatisée au format SPARQL3, il est éventuellement possible de faire sortir les informations agrégées plus haut dans une nouvelle page, un graphe visuel de connaissance, une recommandation, afin d'activer la découvrabilité et présenter de façon enrichie la pièce Who By Fire de Leonard Cohen, un auteur-compositeur né à Montréal.

1 Bisaillon, 2013, Métadonnées et répertoire musical québécois : un essai de mobilisation des connaissances dans le nouvel environnement numérique. http://espace.inrs.ca/1678/

3 Pourvu que le jeu de données interrogé offre un port de terminaison SPARQL (SPARQL endpoint) (ex. http://dbtune.org/musicbrainz/sparql)

Actuellement, l'Europe et l'Australie se penchent sur l'imposition de normes minimales de contenus dans l'offre des plateformes en ligne.

Le 26 avril dernier, le parlement et le conseil Européen ont adopté officieusement une règle qui fixe la présence des contenus de la fédération à 30% des catalogues des plateformes Netflix et Amazon Plus. (https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/netflix-devra-proposer-30-de-contenus-made-in-europe/10006209.html).

En Australie, les collectifs de droits APRA et AMCOS appellent les plateformes au respect d'une présence de l'offre nationale minimale de 25%. Dean Ormston principal dirigeant du collectif de droit s'exprimait récemment à The Industry Observer dans les termes suivants :

“We’ve agreed over the next 12 months to all be looking at the same data and on a monthly basis review that data to see what compliance looks like. And if there’s non-compliance, let’s do something about it. That is, we need to talk to that station pretty quickly. That’s where we’ve got to now.” https://www.theindustryobserver.com.au/apra-amcos-calls-for-local-content-quota-from-streaming-services/

Il confirme ainsi la nécessité d'établir une mécanique longitudinale de mesure de la présence des contenus sur les plateformes. La même contrainte s'imposera pour vérifier la présence effective de contenus Européens dans l'offre Netflix et Amazon Plus. APRA-AMCOS demeure prudente en articulant cette demande strictement en lien avec les listes d'écoute éditoriales (curated playlists) et non sur des minimums en matière de visibilité et de recommandation pro-active de contenus dans les listes d'écoute personnalisées.

À ce titre, le LATICCE va plus loin. Le réel défi n'est pas selon nous de vérifier et d'assurer la diversité présente dans l'inventaire des plateformes au sein de listes génériques ou thématiques, mais bien de mesurer les modalités de recommandation, de visibilité ou de mise en avant effective des contenus spécifiques sur l'ensemble de leurs services.

Au Québec, les mesures 06-80-102-111 du Plan culturel numérique du Québec (1) portent sur l'étude et la définition de politiques publiques ayant recours aux métadonnées descriptives pour valoriser les contenus et objets culturels numérisés. Ces politiques pourront, à terme, accroître la traçabilité des usages et améliorer le paiement de droits aux artistes et créateurs de contenus.

Qu'il s'agisse de minima dans les inventaires ou d'indexation normée des contenus, de la définition de procédés de reddition de comptes, de mesure de l'offre, de mise en avant de contenus spécifiques ou de prescriptions en matière de bonnes pratiques, il est futile de règlementer sans être en mesure de vérifier la conformité.

C'est ainsi que nous estimons que la création d'indicateurs et d'indices, que la mise en place de procédés d'interrogation automatisés des plateformes, tel que proposé par le LATICCE, deviendra sous peu une absolue nécessité.

Le LATICCE croit que des instances de veille et de mesure devront être mises en place et pérennisées dès lors que des politiques publiques de protection et de promotion des contenus seront préconisées et instituées. À ce titre, le Plan culturel numérique, le Ministère de la culture du Québec ou encore le CRTC devront rapidement réfléchir à la mise en place de structures de veille permanentes.

Jean-Robert Bisaillon

NB. Les billets publiés sur le blogue du LATICCE n'engagent que leurs auteurs.

Source : CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=334606

(1) Plan culturel numérique du Québec, consulté le 9 mai 2018 http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/toutes/

Par Claude Gauvreau

10 AVRIL 2018 À 13H01

Le LATICCE mesurera la présence et la visibilité des productions culturelles québécoises sur les plateformes numériques.

«On peut tout trouver sur les plateformes numériques transnationales, mais sont-elles aussi diversifiées qu'on le prétend? Les productions musicales et audiovisuelles québécoises et canadiennes y rayonnent-elles?», demande la professeure du Département de science politique Michèle Rioux, directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM). Le hic est qu'il n'existe pas de portrait global des flux culturels sur ces plateformes et qu'aucun outil ne permet de mesurer la disponibilité des contenus canadiens.

C'est pour combler ces lacunes que le Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l’ère du commerce électronique (LATICCE) a été lancé en février dernier. (...)

Pour en lire davantage: https://www.actualites.uqam.ca/2018/promouvoir-diversite-culturelle?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp